Las recientes protestas contra la gentrificación en la ciudad han puesto en la mira un problema mucho más complejo que solo mandar a todos los ”gringos” a casa para resolverlo, es inclusive peligroso caer en críticas raciales o nacionalistas, sin tener en cuenta que esto es más un problema de políticas públicas, de clases sociales, de desigualdad y movilidad social y de planeación urbana que de quienes se aprovechan de las ventajas inherentes de las fallas en el sistema.

En la Ciudad de México, el precio del alquiler ha crecido de manera descontrolada. Tan solo entre 2019 y 2024, las rentas en zonas como Roma, Condesa y Juárez se dispararon más de un 70%, muy por encima del crecimiento salarial promedio. Lo que antes eran barrios accesibles para familias trabajadoras, estudiantes o personas mayores, hoy se han transformado en territorios cada vez más exclusivos.

¿Quién se está beneficiando? Fondos de inversión, fideicomisos inmobiliarios (FIBRAs), desarrolladores privados, plataformas de renta temporal como Airbnb y nuevos actores extranjeros están obteniendo ganancias millonarias al convertir la vivienda en un producto especulativo. En cambio, ¿quién se está yendo? Personas de ingresos medios y bajos que no pueden asumir los nuevos precios. Muchos han sido desplazados hacia la periferia, donde los servicios públicos son más limitados y los traslados más largos.

Este fenómeno no es único de CDMX. En ciudades como Barcelona, Berlín o Lisboa, también se ha vivido una ola de gentrificación y encarecimiento del alquiler. Sin embargo, algunos gobiernos locales han comenzado a responder. En Cataluña, por ejemplo, se establecieron topes al precio del alquiler, penalizaciones fiscales a grandes tenedores y medidas contra la vivienda vacía. Esto ha generado una retirada progresiva de grandes fondos como Blackstone, Azora o Patrizia, que han comenzado a desinvertir y vender sus propiedades ante un entorno menos rentable para la especulación.

La Ciudad de México se encuentra en una encrucijada: puede seguir el camino del despojo silencioso, o mirar con seriedad las soluciones que están ensayando otras ciudades del mundo para garantizar el derecho a la vivienda.

La gentrificación es un proceso de transformación urbana en el que un barrio popular o de clase media empieza a atraer inversiones, nuevos residentes con mayor poder adquisitivo y cambios en la infraestructura. A primera vista puede parecer positivo: calles remodeladas, nuevos cafés, galerías o coworkings. Pero detrás de esta renovación se esconde una dinámica de exclusión.

Cuando llega la gentrificación, los precios del alquiler aumentan de forma abrupta, los contratos se encarecen, los comercios tradicionales cierran y los vecinos de toda la vida se ven obligados a abandonar su comunidad. La cultura local se diluye, y el barrio comienza a parecerse más a una vitrina para turistas o a un catálogo de bienes raíces que a un espacio de convivencia social.

En la Ciudad de México, zonas como Roma, Condesa, Juárez, Narvarte y Santa María la Ribera han sido epicentro de este fenómeno. Son barrios que históricamente albergaban familias trabajadoras, estudiantes, artistas y personas mayores. Hoy, muchos de esos vecinos han sido desplazados por la presión del mercado inmobiliario.

Ejemplos concretos abundan: rentas que pasan de 8 mil a 22 mil pesos en menos de tres años; vecinos a quienes no se les renueva el contrato para subir la renta un 50%; taquerías, papelerías o fondas que desaparecen para dar lugar a cafeterías gourmet o cadenas internacionales.

El avance de la gentrificación en CDMX no es casual ni inevitable. Responde a intereses económicos bien definidos y a la falta de regulación que proteja el tejido social de la ciudad. Lo que está en juego no es solo el precio del alquiler, sino la identidad, la diversidad y la justicia urbana.

Durante décadas, el mercado de vivienda en renta estuvo compuesto mayoritariamente por personas que ponían en alquiler una o dos propiedades familiares. Hoy, ese modelo está cambiando radicalmente. En la Ciudad de México han entrado con fuerza nuevos actores corporativos, con un enfoque claramente financiero y especulativo.

Empresas internacionales como Greystar, Black Creek o Nomad Living han comenzado a construir o adquirir edificios completos con el único propósito de ponerlos en renta. No venden departamentos: los administran como si fueran hoteles de largo plazo, con precios altos, contratos estandarizados y sin arraigo comunitario. Su modelo apunta a un perfil específico: jóvenes profesionales, extranjeros y trabajadores remotos con ingresos por encima del promedio nacional.

A estos actores se suman las FIBRAs (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces) y fondos de inversión privados que compran edificios enteros, los remodelan y los sacan al mercado a precios inalcanzables para la mayoría. Esta concentración de propiedades en pocas manos favorece la especulación, reduce la oferta accesible y convierte la vivienda en un instrumento para generar rendimientos, no en un derecho social.

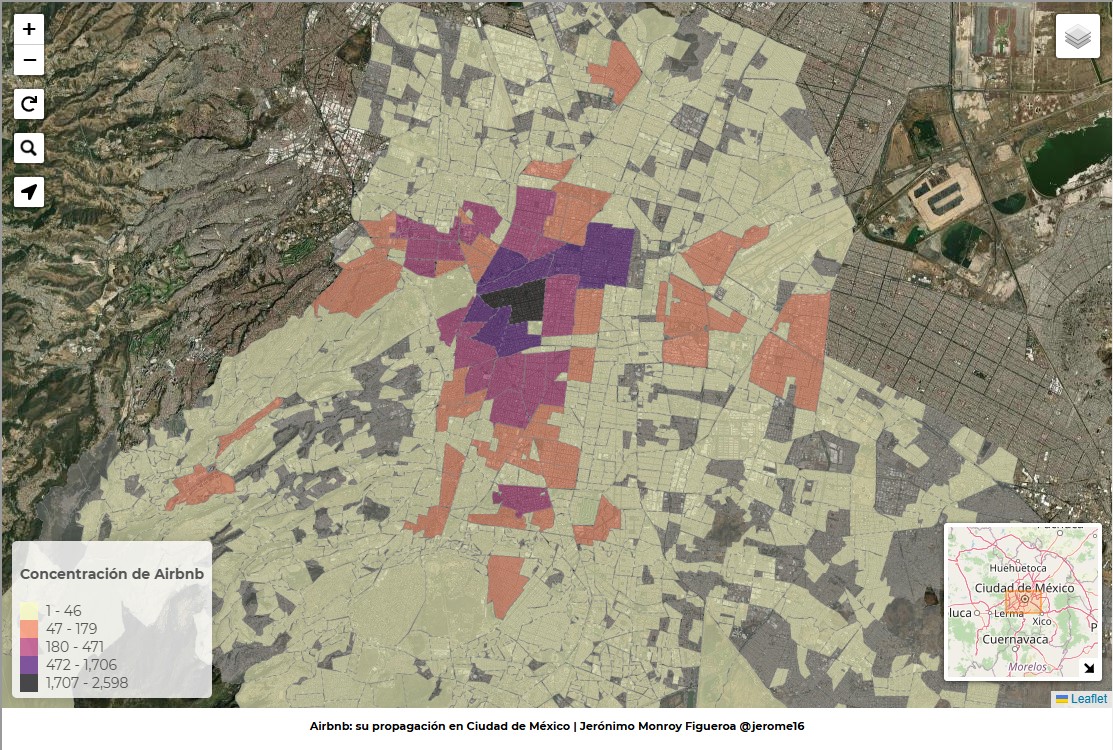

Además, el crecimiento de las plataformas de renta temporal como Airbnb ha tenido un impacto directo en la crisis de vivienda. Miles de unidades habitacionales han salido del mercado de renta tradicional para ser convertidas en alojamientos turísticos. En barrios como Roma o Condesa, uno de cada tres departamentos disponibles está en Airbnb, lo que distorsiona aún más los precios y acelera el proceso de desplazamiento.

Estos nuevos actores no son neutrales. Tienen poder económico, respaldo legal y capacidad de influir en las políticas públicas. Sin una regulación clara y con criterios sociales, el mercado de alquiler seguirá respondiendo a sus intereses, y no a las necesidades de quienes buscan una vivienda digna y estable.

Uno de los factores clave que ha permitido el avance descontrolado del mercado inmobiliario en la Ciudad de México es la ausencia —o captura— de la planeación urbana. Las autoridades locales han adoptado una postura permisiva, cuando no abiertamente cómplice, frente al crecimiento especulativo del sector.

En la práctica, vivimos una desregulación del mercado de vivienda, donde los precios se fijan sin control y los grandes desarrolladores operan sin mayores restricciones. No hay límites claros para el aumento de rentas, ni sanciones efectivas para quienes sacan viviendas del mercado para convertirlas en rentas turísticas.

Además, las modificaciones al uso de suelo han sido sistemáticamente favorables al capital inmobiliario. Proyectos de lujo se autorizan incluso en zonas con déficit de servicios básicos, se aprueban megaproyectos verticales en barrios tradicionales sin una evaluación seria del impacto social, y se flexibilizan normas de construcción bajo criterios opacos. En muchos casos, estas decisiones no responden al interés público, sino a intereses privados bien organizados.

Esto ocurre, en parte, porque las políticas públicas son débiles ante el poder del lobby inmobiliario. Promotores, desarrolladores y fondos cuentan con recursos, contactos y presencia política para influir en decisiones estratégicas. Mientras tanto, las instituciones encargadas de proteger el derecho a la vivienda y ordenar el crecimiento urbano carecen de dientes, presupuesto y voluntad.

Así, la ciudad se transforma no por una visión colectiva ni por un plan democrático, sino por la lógica del mercado. Lo que debería ser una herramienta para garantizar calidad de vida —la planeación urbana— ha sido entregada a quienes buscan maximizar rendimientos, aunque eso implique despojar a miles de personas de su lugar en la ciudad.

*Descripción: Este mapa de AIRBNB elaborado por Jerónimo Monroy, muestra la concentración de renta de esta plataforma, y nos da también un mapa sobre la gentrificación de la ciudad de México.

Frente a la crisis de vivienda, algunas regiones han optado por enfrentar al poder inmobiliario en lugar de rendirse ante él. Uno de los casos más emblemáticos es el de Cataluña, donde el gobierno autonómico ha implementado un paquete de medidas que buscan equilibrar el mercado en favor del derecho a la vivienda, no del negocio especulativo.

La primera medida fue el control de precios de alquiler en zonas tensionadas. Esto significa que, en barrios donde la demanda ha disparado los precios, los propietarios no pueden subir la renta más allá de ciertos límites fijados por ley. La meta: evitar que los inquilinos sean expulsados por alzas abusivas.

Además, Cataluña ha impulsado la penalización a grandes tenedores, es decir, personas jurídicas que poseen más de diez viviendas en renta. Estos actores deben ofrecer condiciones más justas, y están obligados a negociar con inquilinos vulnerables antes de desalojarlos. También enfrentan restricciones para especular con propiedades vacías.

Una tercera medida clave ha sido el aumento de impuestos a fondos especulativos. Se elevaron los gravámenes por compra de inmuebles por parte de empresas (ITP del 10% al 20% y AJD del 2.5% al 3.5%) y se implementaron mecanismos para dificultar la acumulación de viviendas con fines puramente financieros. Como resultado, fondos como Blackstone, Azora y Patrizia comenzaron a salir del mercado catalán, vendiendo sus inmuebles y reduciendo su presencia.

¿Qué pasaría si estas medidas se aplicaran en la CDMX? Probablemente veríamos una reacción similar: los actores más especulativos se retirarían, la presión sobre los precios se reduciría, y podría abrirse espacio para nuevas formas de vivienda más accesibles y sostenibles. Sería también una señal política clara: la ciudad prioriza a quienes la habitan, no a quienes solo buscan rentabilidad.

Cataluña demuestra que sí se puede regular el mercado, proteger a los inquilinos y desincentivar la especulación. Lo que falta en muchos casos —como en CDMX— no es evidencia, sino decisión.

Si en otras ciudades ya se han probado soluciones como el control de precios, los impuestos a la vivienda especulativa o la penalización a grandes tenedores, ¿por qué en la Ciudad de México no se hace nada parecido?

Primero, porque la vivienda se ha convertido en uno de los negocios más rentables del país. Para muchos fondos de inversión, inmobiliarias, bancos y plataformas digitales, los departamentos no son hogares, sino activos financieros. Invertir en vivienda les ofrece seguridad jurídica, rendimientos estables y plusvalía asegurada. Tocar ese modelo de negocio implica afectar intereses muy poderosos, y pocos funcionarios están dispuestos a enfrentarse a los lobbies inmobiliarios o proponer medidas impopulares.

Por último, persiste un mito muy poderoso sobre el “miedo al mercado”. Se repite que si se regulan los precios o se ponen impuestos, la inversión huirá, el mercado colapsará y nadie querrá construir más vivienda. Pero la evidencia internacional dice lo contrario: en lugares donde se han aplicado medidas progresivas, como Berlín, Ámsterdam o Cataluña, la inversión no desaparece, simplemente se adapta a nuevas reglas. Se invierte con criterios más sostenibles, más transparentes y más enfocados en las necesidades reales de la población.

La Ciudad de México está en una encrucijada. El dilema no es menor: o la ciudad se convierte en un espacio de derechos o se consolida como un territorio de despojo silencioso.

Frente al avance del mercado especulativo, cada vez más voces defienden el derecho a la ciudad: el derecho colectivo a habitar, decidir y transformar el entorno urbano en función del bien común, no del interés privado.

Para hacerlo realidad, es necesario impulsar una política de vivienda social y democrática, con propuestas concretas como:

Estas medidas no son utopías. Ya funcionan en otros contextos y podrían adaptarse a la realidad mexicana.

Los precios del alquiler se disparan, las familias son desplazadas, los barrios cambian de rostro y la ciudad se vuelve cada vez más excluyente.

Pero esto puede cambiar. Existen ejemplos internacionales que lo demuestran: ciudades que han frenado la especulación y la gentrificación, fortalecido el parque de vivienda social y recuperado espacios para sus habitantes. Y también hay iniciativas locales, vecinales y comunitarias que muestran que otra ciudad es posible, más justa, más diversa, más habitable.

Y reconocerlo es el primer paso para exigir otra política urbana: una que garantice el derecho a habitar, antes que el derecho a especular.

Ruy Renau

Redactor en EXPOST

Todos los derechos reservados IEXE 2022 Aviso de Privacidad Contacto